テレワークで働く人にとって「デスク環境」は大切な投資先。リビングテーブルから始まった私の作業環境も今は専用デスクを持つようになり、作業効率は大幅に改善しました。

この記事では、そんな私のテレワーク(在宅ワーク)で愛用するデスク環境を紹介します。

役立ちそうなアイテムは積極的に取り入れつつ、作業中の集中力を削ぐモノはなるべく置かないようにバランスを考えてみました。ぜひ最後まで読んでみてください。

デスク環境を作るアイテム

まずは主役となる「デスク環境」から。

私は最初にデスク周りのアイテムを全て「IKEA」で購入したので IKEAのアイテムをベースに在宅勤務に役立ちそうなアイテムを追加する形で今のデスク環境になりました。

今使っているアイテムはそんな私のデスク環境を支える屋台骨ともいえる重要なアイテムばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。

1. 天板|IKEA ヒルヴェル

天板はIKEAの「ヒルヴェル」を使っています。大きさは「幅140cm × 奥行65cm」と1人用としては少し広めのもので値段は1万円ほどでした。

この天板、実は「竹製」で木に比べて成長が早く再利用できる素材(環境に優しい)として注目されている素材。見た目は木製よりも天板の目が細かくなっています。

個人的に天板の色合いが気に入っているのもありますが、モニターアームを取り付けても平気なくらいの厚みがあるのもお気に入りポイントです。

2. デスク脚|FlexiSpot EF1

デスク脚は電動式昇降デスクの FlexiSpot EF1 を導入しています。

もともとの憧れもありますが、座りっぱなしのせいで腰痛に悩まされるようになったのをキッカケに購入。ワンタッチで自分に合った高さまでデスクを自動昇降できるので気分転換しながら作業を進められて本当に快適です。

デスクの高さは4つまで記憶できて、私は「座り姿勢」「立ち姿勢」「漕ぎ姿勢」を登録しています。

それなりの値段はしますが、元々の悩みだった腰痛も軽減されて本当に導入して良かったアイテム。FlexiSpotは天板とデスク脚のセット販売もありますが、別の天板を使いたい人は「デスク脚のみ」の販売もあるので、ぜひ参考にしてみてください。

3. 椅子|Rasical Grow Spica Pro

椅子はラシカル (Rasical) から出ているオフィスチェア「Grow Spica Pro (グロウスピカ プロ)」を使っています。

在宅ワークがメインになるにつれ、ヘッドレストやフットレストがあるオフィスチェアが気になるようになり、メーカーさんからお声がけいただいたこともあって入れ替えました。

Grow Spica Pro は背もたれ~フットレストにかけて全面がメッシュ地になっていて、夏場でも蒸れることなく使えています。特にフットレストを引き出して仕事中に少し休憩するときに足を伸ばして休めるのは最高です。

各部位の調整幅も広いので自分の身体に合った位置に座面やアームレストを持ってこられる機能性なのに7万円ほどで手に入るので、長時間座りっぱなしになりがちな在宅ワーカーにおすすめのデスク椅子です。

4. フットレスト|ラクマタン

椅子の高さが身体に合わないと膝がお尻より下にきてしまい、長時間座っているうちに足がうっ血したような感覚になることがあります。この対策として膝の位置を上げるためにフットレストを導入していて、これだけでかなり足が楽になりました。

フットレストは色んな形状・材質のものがありますが見ての通り、メッシュ地×クッション性のあるものを選択。この半円の形状が足にしっかりフィットしてくれて、長い時間座っていても足にうっ血する感覚がないので助かってます。

座面の固さや足のだるさで悩むひとは多いと思いますが、個人的には座面の固さ(太ももの圧迫)が気になる人はクッションを敷いたり、フットレストを導入すると値段のわりに疲労軽減効果が高いのでぜひ参考にしてみてください。

デスク周りのモニター・デバイス

次は1番個性が出る「PC周りで使っているモニターやデバイス」を紹介します。私は在宅ワーカーなのでデスクには会社用・個人用で2台のPCを置いています。” 複数台のノートPCを使うけど、デスクの上はすっきりさせておきたい ” という人はぜひ参考にしてみてください。

下の記事ではデスク上には置いていないけどより快適な作業環境を作るために「デスク周り」に置いている便利ガジェットを紹介しています。気になる人はぜひ合わせて読んでみてください。

1. PC|Macbook Pro・ThinkPad X280

私が使うパソコンは会社支給の「MacbookPro 13インチ」と個人で使う「ThinkPad X280」の2台。

個人PCは家でしか使わないのでデスク天板裏にDIYした棚に、会社PCは出社やリモート会議で取り出すこともあるのでPCスタンドに収納しています。

PCスタンドは2台分の収納できるものを使っていて、空いている方は仕事やプライベートのタスク管理をしている iPad Air4 の定位置です。

合計3つのデバイスをデスク周りに持っているわりにはすっきり収納出来ているんじゃないかと思います。

2. PCスタンド|OBENRI

PCスタンドは2台置きできる「OBENRI」を愛用。コンパクトなサイズ感でもしっかりした重さがあるのでノートPC2台でも問題なく支えられます。

以前はPCスタンドに個人PC・会社PCの両方を収納していましたが、個人PCは外部モニターに接続したままでほとんど開くことがないので天板の下に移動し、よく使う iPad Air 4 を置いています。

PCの配置は色々と試してきましたが、PCはモニターと並行に縦置きするのが1番スッキリして見えます。ノートPCを縦置きするだけでデスク上に広い作業スペースを確保できるし、置き方次第でデスク上での存在感も出ないので、デバイス複数持ちの人にはかなりオススメです。

3. キーボード|HHKB HYBRID Type-S

ノートPC2台を接続し、毎日のように触るキーボードは「HHKB Professional HYBRID Type-S」。私はキーキャップだけ別売りのモノを追加購入してキーボードの見た目をカスタマイズしています。

私が愛用しているのは打鍵スピード(Speedy) と静音性(Silent) 特化した「Type-S」というフラッグシップモデル。一回使うとHHKB以外は打ちにくいと感じるレベルで快適です。

HHKB Professional HYBRID Type-S は日本語配列と英語配列の2つがありますが、個人的には矢印キーがしっかりした大きさで搭載されている「日本語(JIS)配列」がおすすめ。普段から文字を打つことが多いライターやブロガー、長い間使えるこだわりの一品が欲しい人におすすめのキーボードです。

4. パームレスト|DeltaHub Carpio 2.0

私のキーボード(HHKB)はキーに高さが出るので、手首の負担を軽減するためにパームレスト「Carpio 2.0」を使っています。

これはメーカー様に「リストレスト」として提供いただいたもので、私はキーボードの「パームレスト」としても使えるのが便利で使い続けています。

正直、HHKBで使うなら少し高さがあっても良いなと思いますが、手首の動きに追従するように設計されていてパームレスト兼リストレストとして使える機動力を考えるとcarpio2.0 が今の私の最適解。

詳しい使い心地は別の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

5. デスクマット|YSAGi 防水PUレザーマット

愛用のキーボードは静音性を意識して設計されたものを選んでいますが、我が家は私と子供の部屋が隣同士なのでより静かな作業環境を求めて「デスクマット」を敷いています。

1,500円ほどの安いマットでも敷くと敷かないとではデスク天板への打鍵の響きが全く違います。メカニカルの打ち心地を楽しみつつ少しでも静かに作業したいワガママな人にオススメです。笑

6. マウス|ロジクール MX ERGO

キーボードと同じく毎日のように触るマウスにもこだわっています。私はロジクールのトラックボールマウス「MX ERGO」を愛用。

このマウスは腕の負荷を減らすための設計(エルゴノミクス)がなされていて、指1本でカーソル操作できるのが特徴です。充電ポートがmicro USBなのと定期的なホイール掃除が必要なのが惜しい点ですが、トラックボールマウスは在宅勤務の人にぜひおすすめしたいマウス。

私は外で作業することもあるので、そこではコンパクトで持ち運びに便利な MX Anywhere3 を愛用していますが、家作業に特化するなら ERGOのほうが腕が疲れにくいし、操作しやすいのでおすすめ。

” トラックボールに慣れるのに時間かかるかな ” と思って悩んでいましたが、実際は半日くらいで快適に使えるようになり、もっと早く買えばよかったと思ったアイテムです。

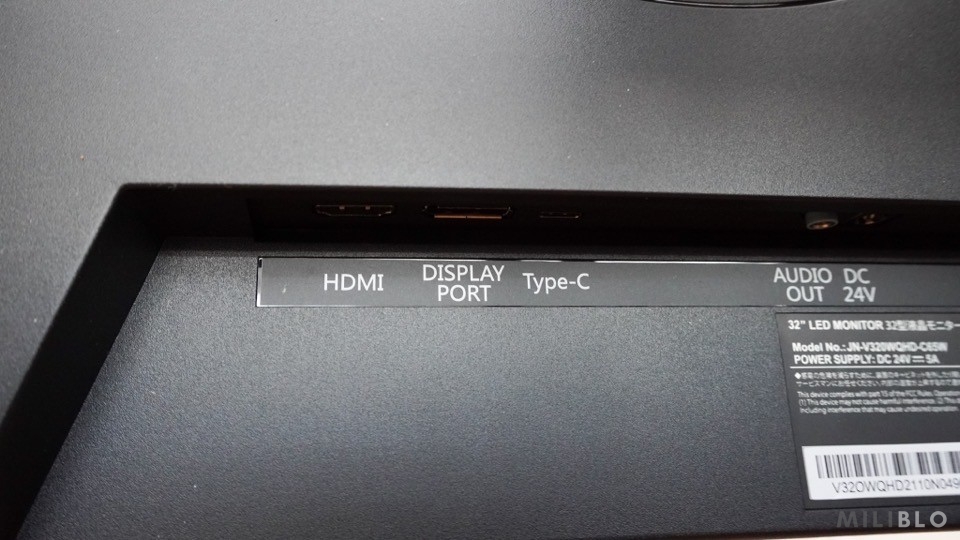

7. モニター|JN-V320WQHD-C65W

家ではノートPCは閉じたままにしていて、外部ディスプレイとしてJAPANNEXTの32インチモニター「JN-V320WQHD-C65W」を使っています。

そろそろモニターを新調しようかと考えていたときにメーカー様に提供いただいたもので、YouTubeでよく見かける34インチのウルトラワイドも憧れましたが、会社の仕事やブログ執筆の用途だと32インチで十分でした。

映像入力端子には「HDMI」と「USB-C」が2ポートあるので会社用・個人用のPCを両方繋いで、スイッチ1つでディスプレイ表示するPCを選べるのはかなり便利。

モニターへの入力が複数あると「ちょっとしたスキマ時間」に気軽にオンオフを切り替えられるので、在宅ワーカーの私にとってはかなり嬉しい機能です。

画面が広い分だけマウスのスクロールも減るし、文字サイズも大きくできて目の負担も減るので、ディスプレイを導入したことで作業効率は高くなったのを実感しています。

これからも在宅ワークが続くのであれば、外部ディスプレイは間違いなく導入した方が幸せになれるアイテムの1つです。

8. WEBカメラ|PowerConf C300

毎日のオンライン会議で欠かせないのがWEBカメラ。以前はPCのインカメを使っていましたが、転職して顔出しでのオンライン会議が増えたことで、Ankerの「PowerConf C300」を導入しました。

WEBカメラというとモニターの上に設置して真正面から撮る、、、という印象がありましたが、PowerConf C300 は上下・左右に首振りできるので、モニター端に設置しています。

このおかげで「見られる感」なく打合せに臨めるし、改まった場でもカメラを正面から見ればいいだけなので使いやすくて気にってます。PCのインカメラより画質(1080p ≒ フルHD)が高く、広角レンズ搭載で自分の顔がアップになるのも防げるので、テレワーク(在宅勤務)で使うには十分な機能性だと感じています。

” 画質はキレイにしたいけど、顔はアップにしたくない ” という人にはピッタリなので、ぜひ参考にしてみてください。

9. デスクライト|BenQ ScreenBar

夜まで作業していると部屋のライトだけではデスク周りが暗くなりがち、、、ということでデスクライトとして BenQの「ScreenBar」を導入しました。

デスク上にモノが増えるのは避けたかったところ、BenQのデスクライトはディスプレイに取り付けられるタイプなのでライトの置き場所を用意する必要がありません。操作ボタンも全て本体上部にあるので座ったままライトの操作もでき、このデスクライトを選んで本当に正解でした。

輝度が12段階、色温度が8段階で調整できたりもしますが、個人的には周りの光の量に合わせて必要な光量を足してくれる「自動調光」を使えば十分便利です。

詳しい機能や使ってみた感想は別で記事にしているので、気になる方は参考にしてみてください。

10. モニターアーム|エルゴトロン LX

モニターをスタンドに置くとデスク上の作業スペースが狭くなってしまうので、定番のモニターアーム「エルゴトロン LX」でモニターを浮かせることでデスクを広く使えるようにしています。

モニターアームを導入した目的はデスク上の「広さ」的なこともありますが、広さ以上に期待していたのが「健康面」。モニターアームで前後上下に高さを調整できることで、自分の身体に合った高さでディスプレイを使うことができます。

テレワークを始める人が増えたからか、今はネットで「自分の体に合ったデスクやモニターの高さ」を簡単に調べることができます。ちなみに私はモニターアームを購入したエルゴトロンの公式HPで調べました。

イチ

イチこんな感じで確認できます

壁紙に合わせて「白」のモニターアームが欲しかったのと長く使うものなので安心できるメーカーにしたかったので「エルゴトロン」を選択。値段と機能性のバランスが取れたモニターアームです。

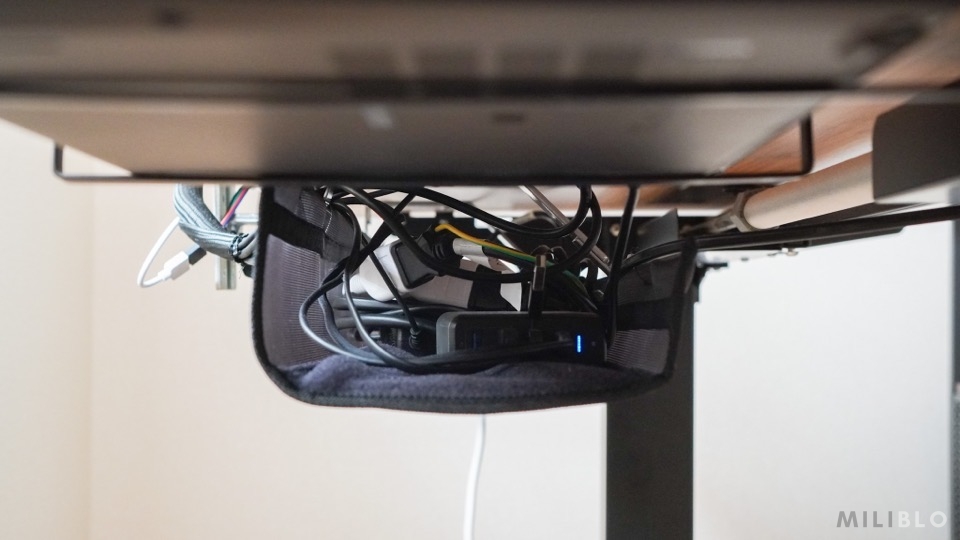

11. USBドッグ|CalDigit TS3 Plus

以前は外部モニターやWEBカメラ、電源タップなどを接続するとケーブル接続がごちゃごちゃになっていたんですが、それを解消してくれたのがThunderboltドッキングステーション「CalDigit TS3 Plus」でした。

このドッキングステーションのメリットは2つ。

- ケーブル1本接続でPC給電+デバイス接続が完了

- 最大15ポートまで拡張できる

このメリットがPC2台持ちの私にピッタリでした。

在宅ワークをメインにしている会社員だったり、デスク周りにデバイスが多いブロガーだったり、特定の人以外にはおすすめしませんがハマる人にはハマるアイテム。笑

詳しい使用感は別の記事でまとめているので、気になる人はぜひ参考にしてみてください。

デスク周りの充電機器・整理収納アイテム

次はデスク周りのデバイスを快適に使うための充電器やケーブルの配線整理、モノの収納に使っているアイテムを4つだけ紹介します。

デスク周りの充電機器・配線整理アイテム

※ 気になるアイテムに飛べます

充電機器や配線整理アイテムはデスク周りのデバイスと毛色が違うかなと思ったので別の記事でまとめました。気になる人はぜひチェックしてみてください。

1. 電源タップ|Anker PowerPort Strip PD3

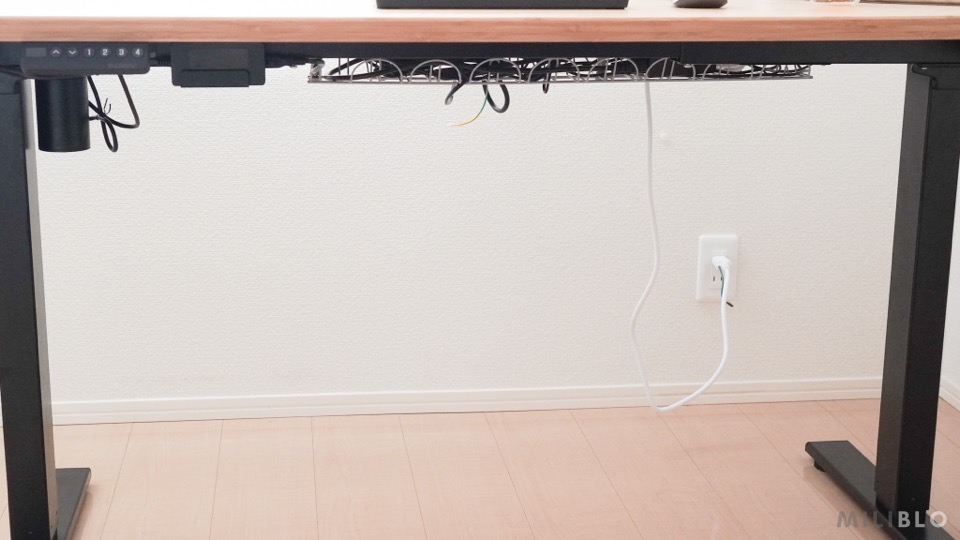

外部モニターや電動昇降デスク、ノートPCなど充電したいデバイスが多いので電源タップ「PowerPort Strip PD3」を置いています。

コンセント×3・USB-C×1・USB-A×2 を搭載していて、この電源タップ1つでデスク周りの充電をまかなうことができる人もいると思います。本体が「白」で統一されているので賃貸に多い白い壁紙との相性もよく、パッと見でデスク下にケーブルが見えにくいのも気に入ってます。

詳しいスペックや使用感は別の記事でも紹介しているので、気になる人はぜひ読んでみてください。

2. 充電器|Satechi 75Wトラベルチャージャー

Macbook Proの純正アダプタは大きくてデスク周りの配線整理が難しくなってしまうのがネックだったので、Satechiの充電器「75W デュアルType-Cトラベルチャージャー」を購入しました。

USB-C・USB-Aを2ポートずつ搭載しており、USB-Cの1つは最大65Wで給電可能。私のデスクは Satechiの充電器と Ankerの電源タップだけで充電環境を構築していて、この2つがあれば充電周りのポートが足りない人はほぼいないと思います。

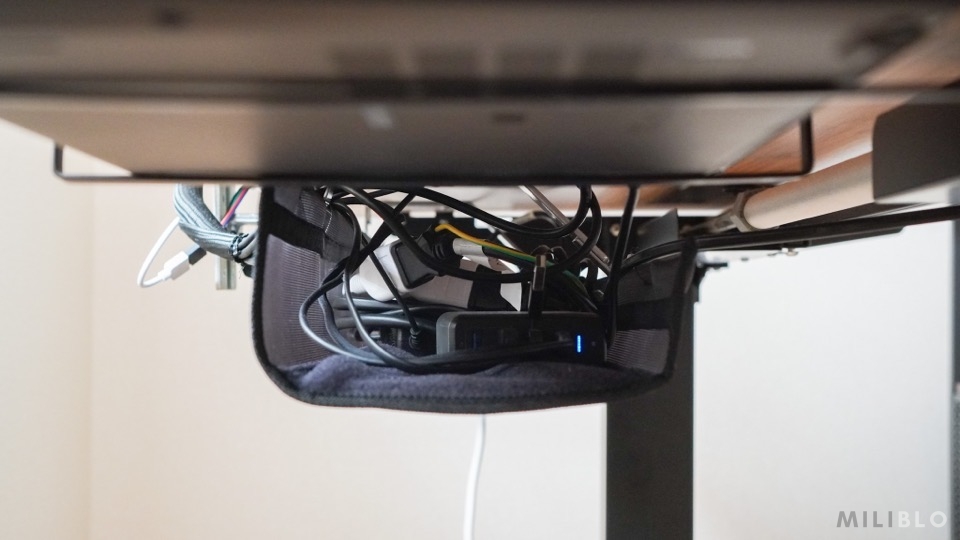

3. 配線トレー|サンワサプライ CB-CTERD5

デスク周りにデバイスが増えて悩みの種になったのが「ケーブル配線」。私はサンワサプライのケーブル配線トレー「ERD専用タイプ CB-CTERD5」を使っています。

以前はIKEAの「シグヌム」というケーブルラックを使っていましたが、思い切って買い替えました。

IKEAのシグヌムから買い替えた1番の理由は「ケーブル整理の手軽さ」。ケーブルを整理した後の「スッキリさ」で言えば正直大差ありませんが、この状態に持っていくまでの手間が全然違います。

サンワサプライのケーブルラックなら電源タップや充電器を買い替えたときにアイテムを入れ替えて包み直すだけ。

私はデスク周りのアイテムをよく入れ替えるので、この整理の手軽さに惹かれて購入して大正解でした。デスク周りのケーブル配線整理が面倒な人は特におすすめなので、ぜひ参考にしてみてください。

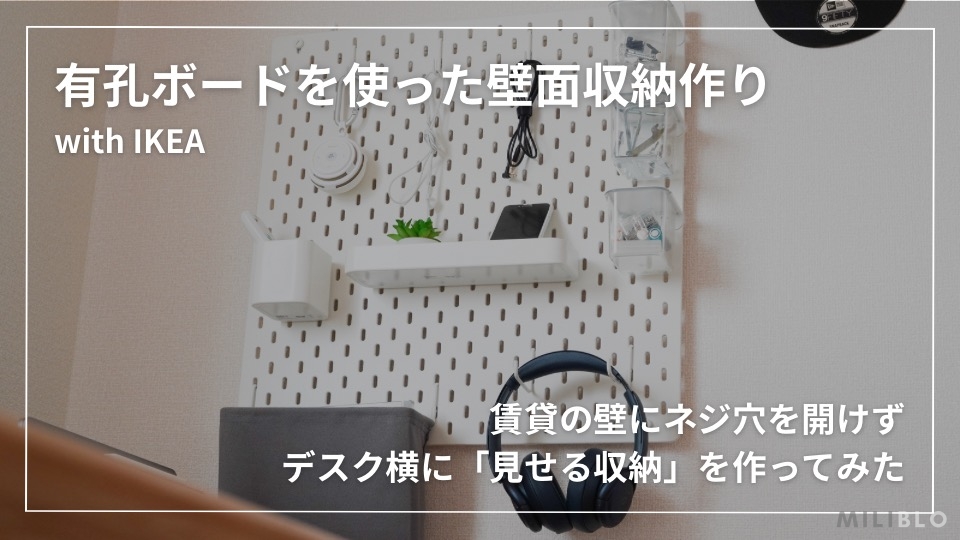

4. 有孔ボード|IKEA スコーディス

デスクには置きたくないけど使用頻度が高いものはデスク横の有孔ボードに収納しています。 有孔ボードは IKEAの「スコーディス」。

IKEAの有孔ボードを選んだのは、専用のフックや収納ケースも一緒に販売していたから。同じメーカーのものなので統一感も出るし、IKEAには色々なオプションパーツがあるので、初めての有孔ボードデビューならIKEAはかなり良い選択肢になると思います。

有孔ボードを「壁面収納」として使うとデスク上はスッキリさせつつ、欲しいモノはすぐ取ることができます。そして収納が多少雑でも「それっぽく」見えるので整理整頓が苦手な人には特におすすめです。笑

デスク周りでよく使うアイテム

最後に「デスク環境」とは言い難いものの、デスク周りの毎日のように使う愛用のアイテムを3つだけ紹介します。

他にも在宅ワークで買って良かったと思うアイテムは沢山あるので、気になる人はぜひチェックしてみてください。

1. CO2センサー|リンクジャパン eAir

部屋に閉じこもって作業していると夕方過ぎには集中力がなくなってしまう。そんな状況を改善するために導入したのが、空気中の二酸化炭素濃度を測ることができるリンクジャパンの「CO2センサー」。

二酸化炭素濃度のほかに温度・湿度も表示してくれるので、作業環境がどんな状態なのかを数値で知ることができるのが購入の理由です。デスクの上で邪魔に感じることもないのが気に入っています。

リンクジャパンのCO2センサーは他のCO2センサーにあるような一定基準を超えた時の警告音もないので、部屋で打ち合わせの電話をすることが多い在宅ワーカーでも安心して使えます。

2. イヤホン|ambie sound earcuffs AM-TW01

在宅勤務になってから格段に増えた「WEB会議 (オンライン会議)」。長いときで3時間以上イヤホンやヘッドホンを耳につけっぱなしにしていることもあり、耳が痒くなったり痛くなることもありました。

なんとか耳の負担を減らす方法はないかと思って購入したのが、イヤーカフ型イヤホン「ambie AM-TW01」です。

見ての通り、耳の外側の軟骨にひっかけるだけのイヤカフ型イヤホンで片耳の重さは約4.5gと超軽量。私はメガネユーザーですがこれならイヤホンがメガネと干渉することも耳の穴を塞ぐこともないし、ヘッドホンのような側圧も感じないので快適に使えています。

音楽に没頭したかったり、雑音を一切なくして作業に集中したいときには向きませんが、会社のWEB会議などが多くて耳が痛くなってしまうひとにはピッタリなので、ぜひ参考にしてみてください。

3. ヘッドホン|audio-technica ATH-HL7BT

上で紹介した ambie AM-TW01 がオンライン会議専用のイヤホンとして使っている一方で、音楽を聴いたり動画を見るのに使っているのが audio-technica ATH-HL7BT。

私は偏頭痛持ちということもあってヘッドホン特有の側圧が苦手でノイズキャンセリングヘッドホンを長時間つけるのが体調によっては難しい時もあります。というわけで購入したのがこの開放型ヘッドホン。

見た目は普通のヘッドホンと変わりませんが、イヤーパッドの背面部を密閉しない「オープンエアー構造」なので内部が蒸れにくく、長時間つけていても耳が痒くなったりすることがありません。

重さも約220gとかなり軽いので1日中装着していても首や肩に負担が少なく、在宅ワークでヘッドホンが欠かせない私には、” まさにこれ!” というアイテムでした。

テレワーク会社員のデスク環境 まとめ

この記事では「デスクツアー」と題して、テレワーク(在宅勤務)で働く私のデスク環境を紹介しました。

最初はなかなかしっくりこなかったデスク環境作りでしたが、テーマを決めてそれに合ったモノを選ぶようになってから統一感が出てきました。

今回紹介したアイテムは私が実際に使って良かったと感じたこだわりのアイテムばかりなので、ぜひ取り入れてみてください。それでは!

YouTubeでも動画で紹介しています

▼この記事に関連する参考記事