毎日使う「MY定番」を1つのポーチに入れて持ち歩くのが私の理想。ガジェットポーチに何を入れるかで外作業の快適さは大きく変わるので、”より軽く・より使いやすく” を意識してガジェットポーチの中身は日々見直しています。

この記事では、そんな私が毎日持ち歩く「ガジェットポーチの中身」を紹介します。

この記事で書いていること

- 愛用のガジェットポーチ

- ガジェットポーチの中身

- 各アイテムを選んだ理由

仕事も遊びもこれさえあれば良いと思えるこだわりのアイテムだけを入れているので、ぜひ参考にしてみてください。

イチ

イチYouTubeでも動画で紹介しています

30代テレワーカーのガジェットポーチの中身

ここでは私が仕事だけでなく、出張や旅行でも持ち歩くガジェットポーチの中身を紹介します。

私のガジェットポーチの中身

- ロジクール MX Anywhere3

- CIO NovaPort TRIO 65W

- Anker 521 PowerBank

- Anker PowerLine II/III Flow

- PITAKA Power Dongle

- エレコム 30cm電源タップ

- USB-C to lightning 変換アダプタ

- USBハブ

※ 気になるアイテムに飛べます

asoboze TOFTPOUCH+

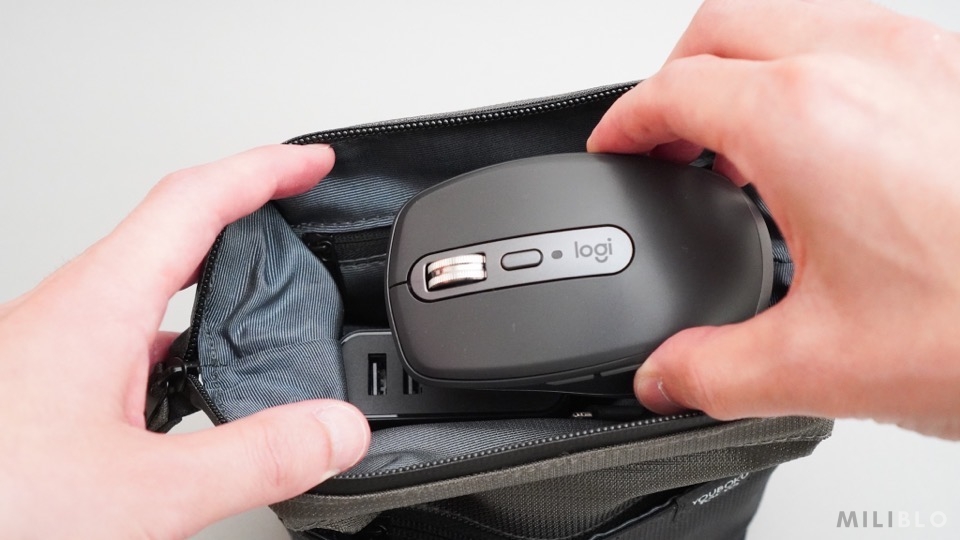

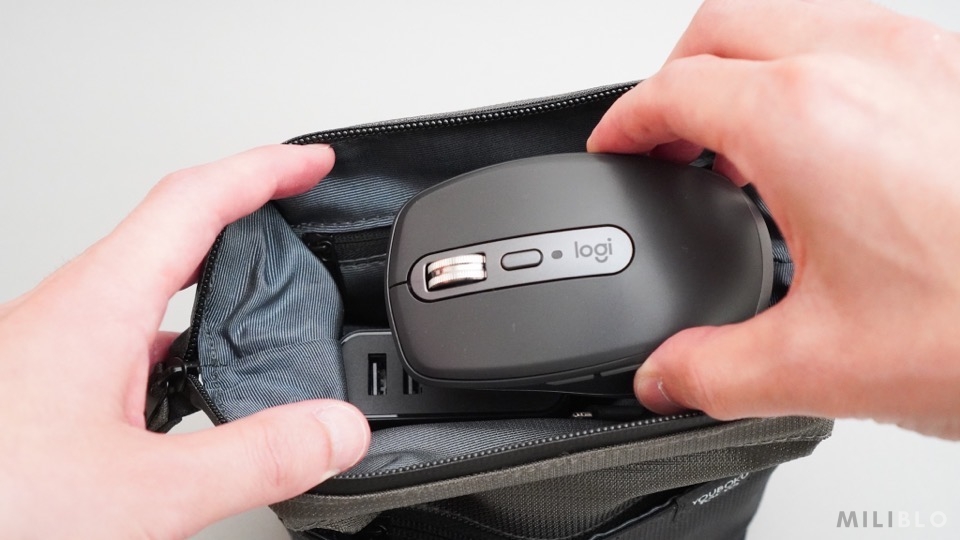

私が使っているガジェットポーチは、asoboze (アソボーゼ) の「TOFTPOUCH+」。

- 小型マウスも入る収納力

- 防水性が高くシンプルなデザイン

- 狭いスペースで場所をとらない自立型

私がガジェットポーチに求めていた ” これがあったらいいな ” を全て満たしていたのが使い続けている理由。TOFTPOUCH+はこんな風にガバっと開いたまま自立することもでき防水性も高いデザインので、カフェのような狭いデスクでも仕事する私にピッタリでした。

見た目はロゴすらないシンプルなデザインで、小型のマウスも入ってしまうような収納力の高さも気に入っています。狭い場所でも使いやすい自立型のガジェットポーチを探している人は、ぜひ参考にしてみてください。

ロジクール MX Anywhere 3

外でも快適に仕事するうえで、私にとってマウスは手放せないアイテム。家で使っているトラックボールマウスは大きすぎるため、外出時はロジクールの MX Anywhere 3 を持ち歩いています。

実は今使っているメインマウス(MX ERGO) にするまでは、MX Anywhere3 を家でも外でも使っていました。

MX Anywhere 3 はコンパクトなだけでなく機能性も十分の小型マウス。ショートカット割り当て可能なボタンも3つあり、滑らかなスクロールホイールはハイエンド級なので、マウスを1つに絞りたいという人はこれ1つでも十分です。

何より99gという持ち運びやすさはテレワーカーにとってかなり嬉しいポイント。使いやすく持ち運びやすいコンパクトサイズのマウスを探している人は、ぜひ参考にしてみてください。

CIO NovaPort TRIO 65W

スマホの充電にはモバイルバッテリーを使いますが、会社用PCやiPadの充電にはCIOの65W急速充電器「NovaPort TRIO」を使っています。

私が持ち歩く会社用ノートパソコンは Macbook Pro(13インチ)で推奨される充電出力は61W。NovaPort TRIO は最大65Wの充電出力があり、複数ポートを利用した場合にも45Wの出力があるので問題なく使えます。

最大65W出力があってUSB-C/Aポートを両方搭載、それに加えてこのコンパクトさが魅力で即買いしたアイテムです。Macbook以外にも iPadや iPhoneの充電にも使えるコンパクトな充電器を探している人は、ぜひ参考にしてみてください。

Anker 521 PowerBank

USB充電器は基本的にCIOのNovaPort TRIOを持ち歩くことが多いんですが、会社の仕事以外に個人の作業もある日=iPadやiPhoneを使うことが多い日は、モバイルバッテリー兼USB充電器として Anker 521 PowerBank を持ち歩くこともあります。

充電出力は最大45Wと会社PC=Macbook Proをフル充電するには少しパワー不足ですが、モバイルバッテリーとして使うときも20Wと高い出力なのでiPadやiPhoneを急速充電するのに最適。

CIOのUSB充電器と比較しても大きさがあまり変わらないので、モバイルバッテリーもUSB充電器も両方持っておきたいシーンでは 521 PowerBank のほうが重宝するシーンもあります。

半日くらいの外出ならMacbook Proのバッテリー延命措置としても十分使えるので、USB充電器だけでなくモバイルバッテリーも持ち歩きたいテレワーカーの人はぜひ参考にしてみてください。

Anker PowerLine III flow

充電ケーブルはAnkerの充電ケーブル「PowerLine III Flow」を使っています。

このケーブルはUSB-C to USB-C で最大100Wの充電出力まで対応しているので、個人のiPadはもちろん会社用PC(Macbook Pro)でも使っています。長さも「0.9m」と短いものにしているのでガジェットポーチの中でかさばるようなこともなく快適に使えています。

身の回りに「USB-C」が増えてきたこともあり、それ1本で色々なデバイスを充電できるので本当に楽になりました。USB-C充電のデバイスが多い人は1本持っておいて損しないアイテムだと思います。

PITAKA Power Dongle

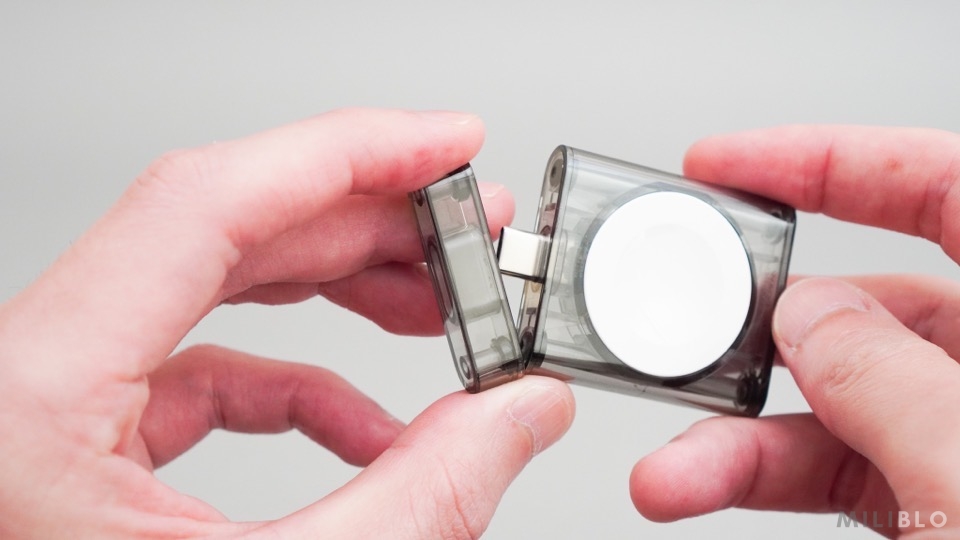

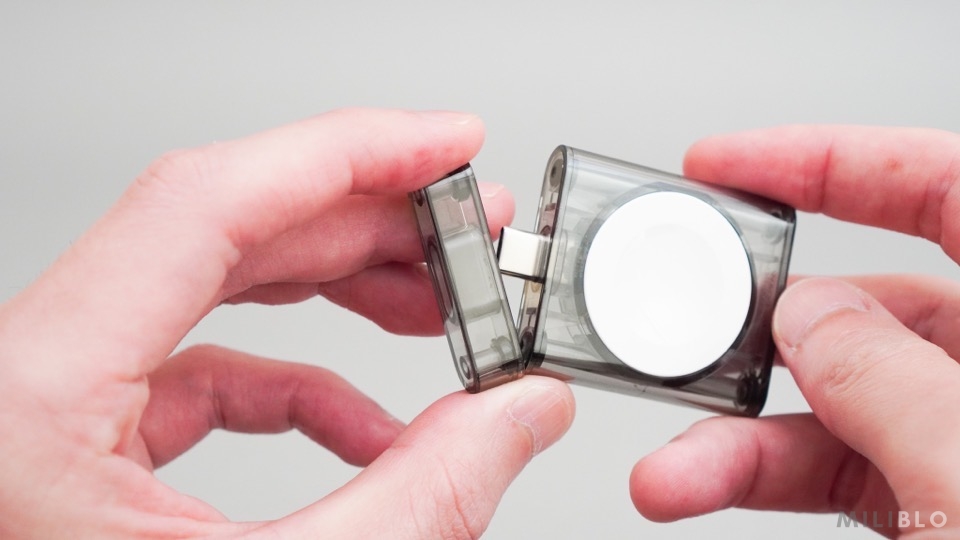

私は普段から Apple Watch を愛用。寝ている間に充電しているので1日使ったくらいで充電切れになることはないですが、万が一のためにPITAKAの「Power Dongle」を入れています。

これはPITAKA様から充電スタンドの一部としてご提供いただいた商品です。私はデスク周りに Belkinの3-in-1のワイヤレス充電スタンドを使っているので、Apple Watch の充電器としてドングル部分だけを持ち歩いています。

この充電器はUSB端子が「USB-C」なので、上で紹介したCIOのUSB充電器に挿して使えます。

端子部分の保護キャップがついているので、使わないときはキャップをしておけば他の機器と干渉してキズ付くのを防げるのもお気に入りです。

以前はApple純正の充電ケーブルを使っていてポーチの中で場所を取っていましたがが、このサイズ感ならポーチ内で場所を取りません。コンパクトで使いやすいAppleWatch用の充電器を探している人は、ぜひ参考にしてみてください。

エレコム 30cm電源タップ

” 充電したいデバイスが多いのにコンセントが1つ “

” コンセントが遠くてケーブルが届かない (短い) “

そんな時のために持ち歩いているのがエレコムの「30cmコード付き電源タップ」で、これを使えば充電ケーブルだけでは足りない距離を埋めることができます。

コンセントが3口ありますが、コンセント同士の距離が近いので充電器を挿すと実質2口なのが惜しいところですが、私には十分です。

パソコンを充電しながら他のデバイスも充電しておきたいシーンにピッタリなので、テレワークで働くことが多い人はぜひ参考にしてみてください。

USB-C to Lightning 変換アダプタ

会社スマホ (iPhone13) が充電切れになると仕事に影響が出るので、上で紹介したAnkerの充電ケーブルを使うために USB-C to Lightning の変換アダプタを持ち歩いています。

正直使うシーンはほとんどないですが、これさえあれば万が一のリスクを回避できる心強い味方です。

私と同じく iPhoneを会社スマホとして貸与されている人は持っていて損しないアイテムだと思うので、ぜひ参考にしてみてください。

USBハブ

ミーティングなどで会社PC (Macbook Pro) にHDMIケーブルを挿すシーンがたまにあり、Macbook Pro で使えるUSB-Cポートを2つ使うタイプのUSBハブを持ち歩いています。

HDMIケーブルを挿すためだけに持っていると言っても過言ではないw

会社用として使うUSBハブであれば個人的にはケーブルがない「ノートPCに直付けするタイプ」を選ぶのがおすすめ。全体的に直付けタイプのUSBハブのほうがコンパクトなのでこんな風にガジェットポーチに収納するのも簡単ですし、取り出すときに他のケーブルが絡まる心配もありません。

会社用として割り切るのであれば高いUSBハブを買うよりも安いほうが多少雑に扱っても精神的なダメージが少ないかなと考えているので、私と似た考え方の人は参考にしてみてください。

私が使ってるモデルは販売停止していたので機能性が上がった後継機を紹介しておきます

ガジェットポーチの中身 まとめ

この記事では、ガジェット好きな私が毎日持ち歩く「ガジェットポーチの中身」を紹介しました。

私のガジェットポーチの中身

- ロジクール MX Anywhere3

- CIO NovaPort TRIO 65W

- Anker 521 PowerBank

- Anker PowerLine II/III Flow

- PITAKA Power Dongle

- エレコム 30cm電源タップ

- USB-C to lightning 変換アダプタ

- USBハブ

※ 気になるアイテムに飛べます

働く環境や持っているガジェットであなたに必要な持ち物は変わってきますが、毎日持ち歩くものは仕事の生産性を左右する重要な要素。

今回紹介したアイテムは私がこだわって選んだものばかりなので「これは良さそう!」と思ったものがあれば、ぜひ取り入れてみてください。それでは!

▼この記事に関連する参考記事